シルクスクリーン印刷は版画の技法の一つで

その歴史は古く、

100年以上前からあるとされています

アナログなプリント技法ですが、商業印刷やアート表現など

現在でもあらゆる分野で使われています。

Tシャツやトートバッグ・電子基板など商業分野への用途も多く、

アート表現としてはポスターなどが有名です

にアート作品で世界的に有名なのはアンディー・ウォーホルでしょう

単純な技法なので様々なアレンジも可能なシルクスクリーン印刷

シンプルな印刷方法ゆえに、商業〜アート表現まで職人やアーティストに愛されている技法です

・シルクスクリーン印刷がどういうものか知りたい

・自分でシルクスクリーン印刷をする方法について知りたい

このシルクスクリーン印刷はTシャツへのプリントで王道の方法ですが

今回はその技法についてやアート表現で使用された作品などを見ていきましょう

Contents

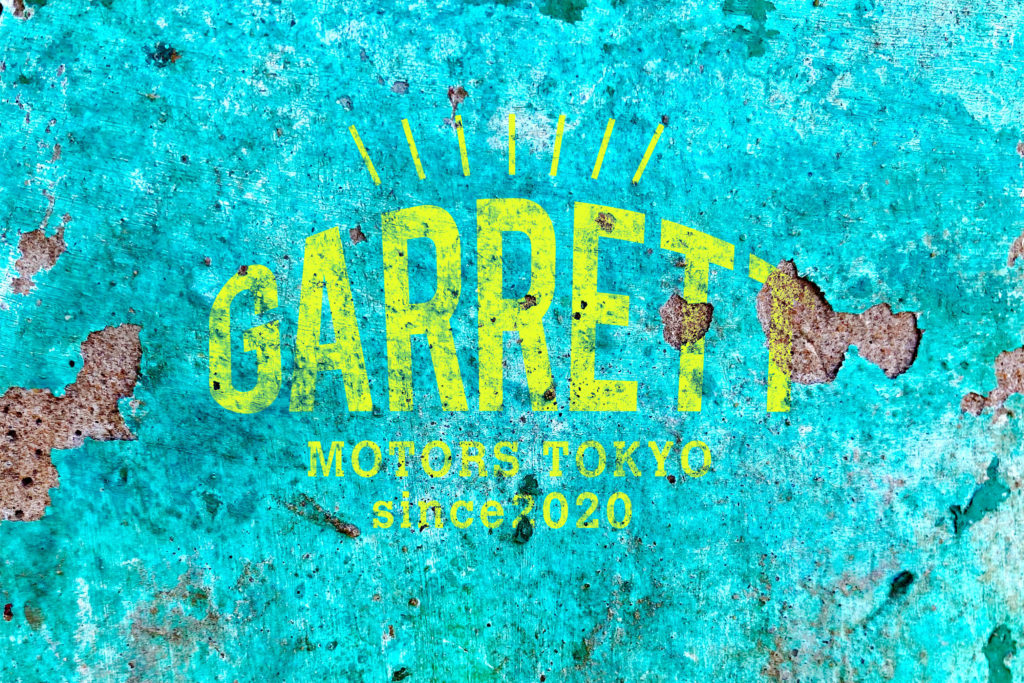

シルクスクリーン印刷はTシャツやトートバッグなど、布製品へのプリントに相性が良い

シルクスクリーン印刷は、その優れた特性からTシャツやトートバッグなどの布製品へのプリントに非常に適しています。

この印刷技術は、鮮やかで耐久性のあるデザインを布地に美しく転写することができるので、

ファッションアイテムやアクセサリー制作において定番の印刷方法になっています。

また、シルクスクリーン印刷は多くの異なる色を使用して複雑なデザインを実現できるため、クリエイティブな表現にも対応できます。

そのため、

Tシャツやトートバッグへのプリントで、

シルクスクリーン印刷は確かな選択肢と言えるでしょう。

耐久性と美しさを兼ね備えたこの印刷技術は、

布製品に独自のスタイルと品質をもたらし、

ファッション業界やプロモーションアイテムの制作において高い評価を受けています。

シルクスクリーン印刷、実際にはどうやって作る?

シルクスクリーン印刷は、簡単にいうとデザインを布地に転写する技法で、

以下の手順で行われます。

- デザインをシルクスクリーンメッシュのスクリーンに転写します。

- インクをスクリーンに塗布し、デザインのパターンに沿ってインクを布地に押し付けます。

- このプロセスを繰り返し、必要な色やデザインが完成するまで層を重ねます。

- 最終的に、インクを乾燥させて、美しいプリントが布製品に仕上がります。

この方法は、高品質で耐久性のある布地プリントを実現するために幅広く利用されています。

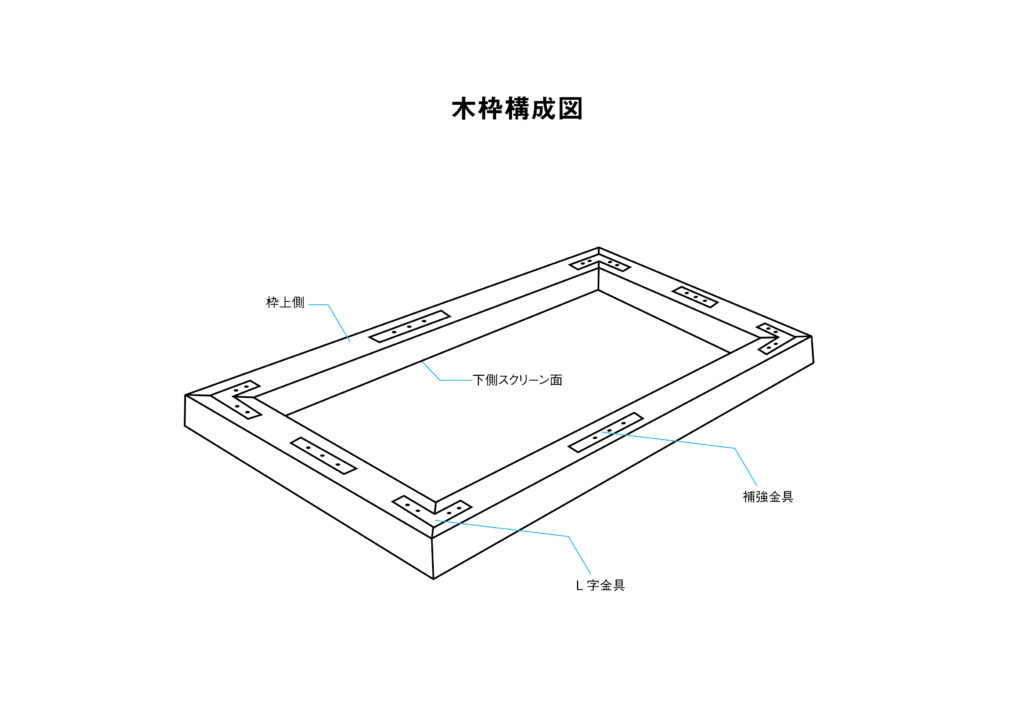

シルクスクリーン印刷に使う版は

紗(テトロン生地)を四角い枠に貼ったもので、

そこにデザインを定着(露光)させ、

デザイン部分にインクを通して印刷します。

デザイン分以外の部分は「感光乳剤」という紫外線で固まる液剤で固めておいて、

インクが通らないように製版という作業をしておきます。

シルクスクリーン印刷では

印刷も自分で刷れるし、道具も自作できるのが魅力。

海外では、刷り台から、版のスクリーン(紗)張り、製版まで全てD.I.Yでやっている人も多いようです

製版ではデザインの定着に、感光という作業をします。この露光の工程が失敗しやすく、心が折れやすい部分です。でも、数値で管理すればミスを減らせます

自分でTシャツやトートバッグをつくりたい人に、シルクスクリーン印刷は向いています

そもそもシルクスクリーン技法って何?

アートと商業の間のパンチラインでブレイクしたアンデイウォーホル

シルクスクリーン印刷は、メッシュ状の版にインクを通過させる孔 ( あな ) と、通過させない部分を作り、

版の上にインクを乗せ、スキージーというヘラのようなもので孔の部分にだけインクを下に押し出して印刷するとてもシンプルな印刷方法です。この工程は孔版画※といわる技法の一種です

※孔版画とは

版画には木版画などの凸版、銅版画などの凹版、平面のリトグラフ、孔版画という4つの種類があります。シルクスクリーンはこのうち、孔版画になります。

商業デザイナーから30代でアーティストとして制作を開始。

当時目覚ましい経済成長のさなかにあった、アメリカの大量消費社会を背景に、版画技法のシルクスクリーン印刷を用いた“大量生産”への皮肉?とも呼べる作品で世界的なアーティストに。

シルクスクリーンという大量生産できるという技法も含めて、アート表現という事なんでしょうか!?

商業を皮肉った元商業デザイナーのアーティストといえるでしょう。

Silk Screen Process Printing・シルクスクリーン印刷は

別名Serigraphy(セリグラフィ)と呼ばれ、Sericulture(養蚕業)ラテン語のまゆ・絹の意味に由来します。

これは版画などの美術界で用いられる名称です。

イギリスではStencil Process Printingと呼ばれ、ステンシル(型をつかって文字やイラストを、いろいろなものにプリントすること)に近い技法と考えられています。

日本には日本由来の抜染技術(ステンシル)発祥の抜染技術があり、

江戸時代に続く伝統的技法で、いわゆる江戸小紋・伊勢型紙などの事です。

抜染技術の後、明治の末。和紙に柿渋を塗った型紙に絹の紗張りをしたのが富山県高岡地方の人々だったと言われています。。

これを元に1907年にイギリスのサムエル・シモンが、シルクスクリーン印刷法の特許をとったのがシルクスクリーン印刷の始まりです。

そう考えると元々は日本から始まった技法とも言えるのではないでしょうか

シルクスクリーンで有名なアンデイウォーホルの美しいポップな版画作品

通常の版画に比べて大量生産がしやすい、シルクスクリーン印刷の技法を使った絵画。

シルクスクリーンで量産した場合、希少価値が薄れ価格が下がってしまうケースもありますが、アンデイウォーホルなどの作品は高値がつく作品が多数あります。

シルクスクリーン印刷の技法は、アート表現としても確立されています

シルクスクリーンの起源は諸説あり

シルクスクリーンの起源自体は琉球の古紅型染・中国の襖紙型・江戸時代のカッパ版型紙・8世紀後半伊勢白子型紙・ギリシャ時代のステンシル印刷等、諸説ありますが

古くから全世界的にあるという事は、そこまで特殊な技法ではなく、誰にでも使いやすい技法という事でしょう。

アナログ写真製版によって今の技法が完成、その頃から徐々に商業的な使用も増えた

シルクスクリーンの始まりは

1915年頃アメリカで写真製版法が完成し、

1917年に万石和喜政によって日本に写真製版法が来たことで完成したシルクスクリーン印刷。

シルクスクリーンはプロセス印刷・孔版プロセスなどと呼ばれ、

美術作品、広告、日用品まで使われる範囲が広いのも特徴です。

印刷技法や構造も簡単で、大ロットはもちろん

ランニングコストも低いので、幅広い用途に使われています

小規模で道具も自作できるので、D.I.Yにも適した印刷メディアとも言えますね。

水と空気以外全ての物に印刷ができる万能技法!?

シルクスクリーンは、生地にインクを乗せるという技法なので

水と空気以外全ての物に印刷ができると言われていて

トレーナー、帽子、紙、木材、プラスチック、金属、ガラスにまで印刷でき、

精密機械にも使用されています。

それゆえに、幅広く応用でき、

アイデア次第で色々な事に応用できるのが、大きな魅力です。

100年以上前から使われているシルクスクリーン印刷、

現在でもトレーナー、帽子、紙、木材、プラスチック、金属、ガラス、精密機械などあらゆる印刷に使われています

まとめ

シルクスクリーン印刷は商業からアートまで

様々な用途で現在でも使われています

手で刷るシルクスクリーン印刷は

毎回真剣勝負で、身体を使って感じる、五感を研ぎ澄ませる印刷ではないでしょうか

刷る環境や人によって

違う仕上がりになり、その人なりの味が出る、アナログ感も魅力です

つまり

シルクスクリーン印刷は

版づくり〜刷る工程までを含めた、アート表現といえるのではないでしょうか?

商業で使われている場合でも

手で刷るという点においては、一種のアート的な要素も含んでいるのではないでしょうか

何はともあれ、シルクスクリーン印刷の魅力は

実際に自分で刷ってみると感じられるでしょう!

参考文献:シルクスクリーンの用具と技法 美術出版社